CHARLES BURNS

Vortex — Love Next

Exposition du 21 octobre au 3 décembre 2016

Vernissage le jeudi 20 octobre à partir de 18 h 30

Dédicace le samedi 22 octobre à partir de 15h

Charles Burns ajoute deux titres à son impeccable bibliographie. Un art-book, Vortex, visite renouvellée de sa trilogie Toxic. Et Love Nest, une variation inédite et incroyablement maîtrisée sur les comics à l’eau de rose des années 50. Noir et blanc éblouissant, jeu trouble du quotidien et du fantastique, les images carrées de Love Nest portent la marque d’un très grand Burns.

À partir du 20 octobre, la Galerie Martel sera fière de présenter en exclusivité les originaux de ces deux livres publiés chez Cornelius. Le hasard n’exisant pas, la date d’ouverture de l’exposition coincidera avec la sortie en librairie de Love Nest. « Et, pressant ma main contre son visage, je sentis ses lèvres épaisses et lourdes, puis… » Cette phrase est le seul texte de Love Nest, livre entièrement muet. Elle est lue par une femme solitaire, en tenue de nuit, les ongles faits. Elle dévore l’un de ces comics à la guimauve dont Charles Burns a fait l’une de ses sources d’inspiration. La suite de Love Nest se compose de 120 dessins au format carré. Leurs particularités ? D’abord, il s’agit d’authentiques cases de comics, que Burns a pliées à son style et à son imagination. Ensuite, ces cases sont présentées deux par deux. Qu’est-il arrivé entre la première et la seconde case ?

Au regardeur de combler ce vide narratif et de construire ces 60 histoires. La perfection graphique de l’affaire est sidérante. Un tel mix de technique et de fantastique propulse Burns dans le panthéon peu peuplé des M.C. Escher et des Virgil Finlay. Des images nécessaires à ses constructions, Burns en possède plus que s’il avait mille ans. Ainsi, l’interphone qu’il découvrit à l’âge de la maternelle dans Le secret de la licorne. Le petit Charles prit l’appareil pour une bouche scellée dans le mur. À un demi-siècle de distance, l’interphone revient hanter Toxic, sa trilogie où Tintin tient son rôle. Les autres sources de son monde ? Mad Magazine, les EC Comics, les films de Roger Corman. Plus tard, il dévorera William Burroughs.

C’est pourquoi le gentleman junkie est un visiteur récurrent de son monde, et pourquoi le héros de Toxic s’offre des performances à base de cut-ups. La deuxième couche de cette culture viendra des Seventies, avec les comics à l’eau de rose, les récits noirs, le cocktail de fantasme et de quotidien, le kitsch des catcheurs mexicains plus, si l’on fouille, les Vierges à l’Enfant et les cœurs transpercés de l’imagerie catholique. Le tout palpite au tempo des mystères poisseux de la séduction, de la fécondation, de l’enfantement ou de la paternité. Mais Burns ne se résume pas à ces influences. Il les possède. Il les laisse le submerger.

Quel trajet l’a conduit à cette perfection ? Il naît en 1955. Vers 1965, sa famille s’installe à Seattle, dont la banlieue servira de cadre au roman graphique Black Hole. Burns y laisse éclater, à coup de visages et de corps déformés, la souffrance sourde de l’adolescence américaine. Auparavant, il a décroché son Master of Fine Arts, frayé avec Matt Groening (Les Simpson) et Chris Ware (Jimmy Corrigan), puis rencontré Art Spiegelman et Françoise Mouly, qui lui ouvrent les pages de RAW. En Europe, il se rapproche du collectif Valvoline, publie dans Frigidaire, El Vibora, Metal Hurlant. Aux Etats-Unis, il travaille pour Rolling Stone, le New Yorker, le New York Times Magazine, Time. Enfin, avec Toxic, il dissèque sous une autre forme les tourments de l’adolescence : au delà des détournements froids – bulbes de L’Étoile mystérieuse ou Milou devenu chat noir – la prouesse est d’égarer le lecteur entre ses multiples univers. Ici, la question n’est plus de savoir où est le réel, mais où est le normal.

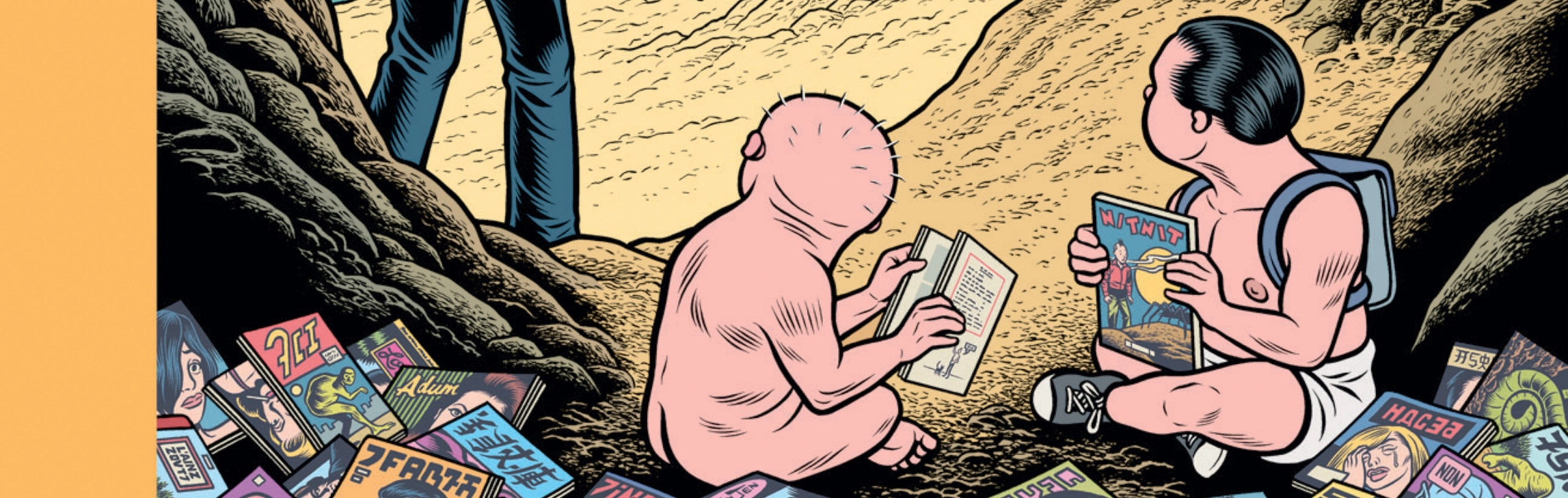

Quoi de meilleur, pour brouiller encore les pistes, que d’utiliser un alphabet ésotérique ? Burns en a créé un, qu’il utilise pour un récit complet (1) ou des titres de comics – ces comics qui sont le pivot de sa mécanique perpétuelle. À la fin de l’album Vortex figure une page aux cases brouillées – ado fifties, monceau de crânes, ver à tête humaine, médicaments… un concentré de l’univers surabondant et insaisissable de Burns. Vortex, bien sûr, est un tourbillon d’images. Un regard inédit sur la trilogie Toxic. « Je crois qu’il a voulu explorer son univers à la façon d’un collectionneur », note J.-L. Gauthey, son éditeur.

Ou offrir au lecteur un regard dégagé des exigences de l’intrigue – comme Joseph von Sternberg, qui projetait à ses étudiants des films à rebours, pour qu’ils se concentrent sur la photo. Quoi qu’il en soit, l’œuvre de Burns est le fruit de la saturation visuelle dans laquelle il s’absorbe depuis son enfance. L’une des pages finales de Vortex le dit : « C’est tout cela qui me colle à la peau… Les mêmes mots, les mêmes images, encore et encore… Parfois je crois les découvrir pour la première fois… À d’autres moments, ça ressemble davantage à un disque cassé, à une bande magnétique en boucle… Un écho qui n’en finit pas. »

François Landon

(1) L’album Johnny 23, rédigé dans l’alphabet de Burns, a été publié en 2010 par Le dernier cri.