LUDOVIC DEBEURME

Trois fils

Exposition du 4 octobre au 30 novembre 2013

Après Anke Feuchtenberger et son regard mixé de rêve et de cauchemar, c’est à un autre coureur de mondes intérieurs que la Galerie Martel ouvre ses murs à partir du 3 octobre. Ludovic Debeurme, pilier de la génération d’auteurs éclose dans les années 2000, y présentera parmi d’autres travaux les planches de Trois fils – son dernier ouvrage, ouverture d’une trilogie pour laquelle il a troqué la plume et l’encre contre le pinceau et la couleur.

Le dessin ? Ludovic Debeurme, né en 1971, le pratique depuis 35 ans. Initié par son père artiste-peintre, étudiant en arts plastiques à la Sorbonne, illustrateur pour la presse et l’édition, l’influence de sa mère pianiste le lance en parallèle dans une vie de musicien et de performeur. Sa première bande dessinée publiée ne l’est qu’au tournant du millénaire, dans le fameux Comix 2000 de L’Association. Comme des riffs — Debeurme est un guitariste de jazz accompli — ces sept pages esquissent les thèmes que l’auteur reprendra, polira, modèlera, au fil de sa production. Car aujourd’hui, il aligne une bonne demi-douzaine d’ouvrages, tous remarqués et pour beaucoup salués. Formant un ensemble aussi inclassable qu’homogène, ils passent des souvenirs de jeunesse vivement et parfaitement évoqués (Ludologie, Cornélius), au roman graphique au long cours (Lucille, chez Futuropolis, un pur chef-d’oeuvre).

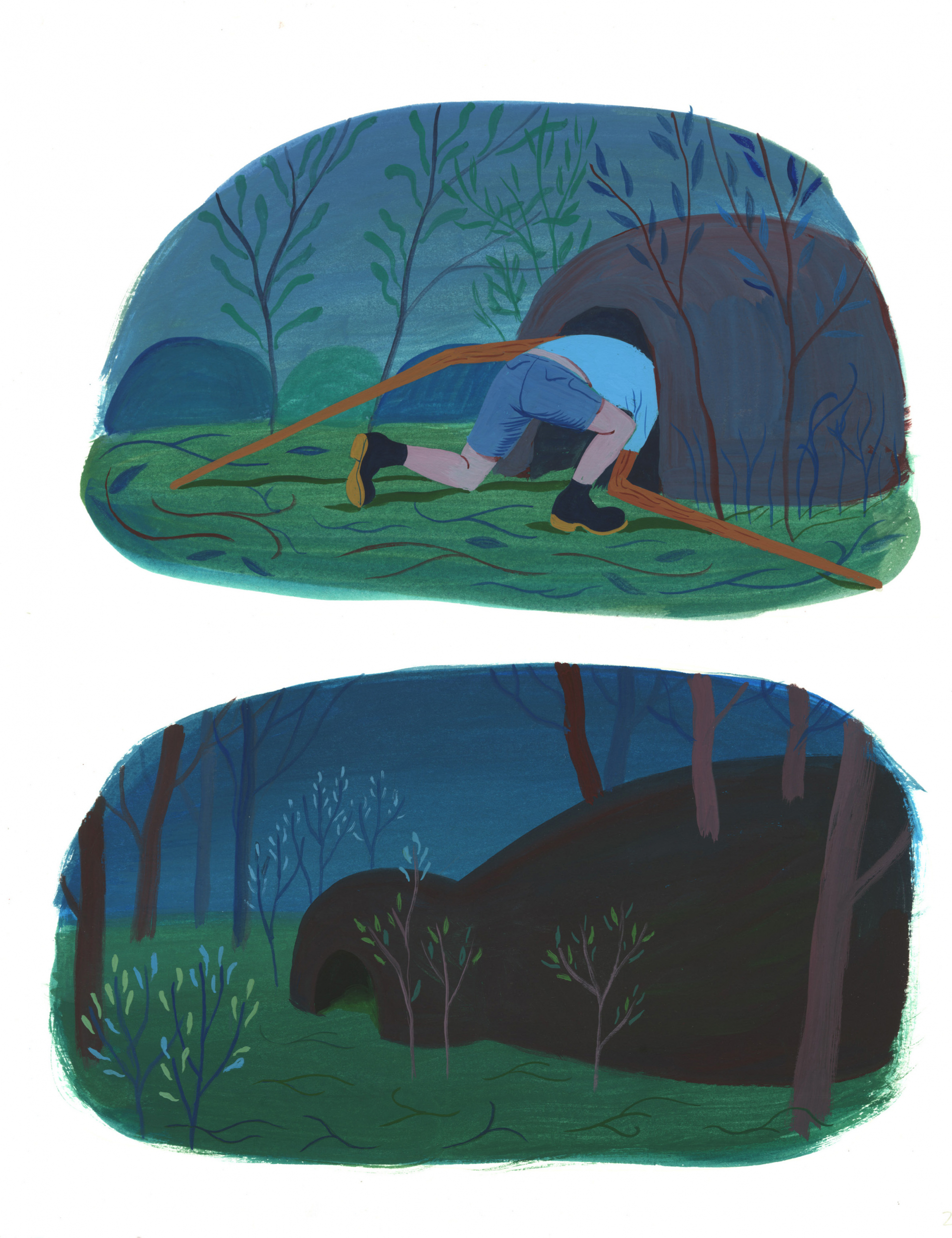

Trois fils

gouache sur papier

40 x 32,5 cm

Presque autant que pour ses ouvrages ouvertement oniriques, il est question de quête, d’isolement, d’attente du retour d’un père ou d’une mère, de métamorphoses, le tout abordé avec une imagination rêveuse et nordique, où l’on se crève volontairement les yeux sur une branche d’aubépine, où l’on prie un corbeau de venir trancher son bras ou sa jambe afin d’acquérir par ce renoncement une autre connaissance, une nouvelle maturité. L’on s’y envole sur des ailes miraculeuses, sa bien-aimée dans ses bras, ou l’on s’y écrase en se précipitant d’une falaise de craie semblable à celles du pays de Caux que Ludovic Debeurme connaît bien, comme il connaît ces forêts de la Somme dont il peuple les répliques d’oiseaux bienveillants et de monstres soucieux de conclure un pacte. À l’instar d’Andersen, la poésie fait rempart à la cruauté : « Si je mets mes tripes sur la table », dit Debeurme, « ce n’est jamais sans atours. Même si je choque, mon travail ressemble plus à une rose hérissée d’épines qu’aux épines privées de la rose. »

Bird, Twombly et Horn, les protagonistes de Trois fils, sont gratifiés d’yeux noirs d’oiseaux, de bras sans mains mous et vides, ou raides comme des perches. Pourquoi ces fantaisies, aussi récurrentes chez Debeurme que les grelots sur les toiles de Magritte, les modèles réduits d’avions et de bateaux dans les films de Truffaut ? « Il arrive qu’on invente une forme plastique — comme on tombe sur un mot au cours d’une analyse — et que cette forme suscite une révélation. On se sent toucher quelque chose d’important, sans plus de précision. Les bras en question sont arrivés par hasard. Ils sont vrais. Ils m’aident à valider mon travail. Point. Mais savoir si l’artiste est conscient ou non de ce qu’il peint passionne toujours le public. »

En 2002, la publication de Cefalus (Cornelius), sort Debeurme de la condition d’illustrateur où il excellait — et où il s’asphyxiait. Comme Spiegelman traçant Maus au stylo sur du papier à écrire, il se lance « sans crayonnés, directement à la plume et à l’encre de Chine, sur un papier machine un peu pourri (1). » Dessinant Lucille, il choisit un trait plus épais afin « d’être aussi rapide que l’émotion, sans me perdre dans les détails. » Si la gouache de Trois fils joue le même rôle, Debeurme évoque à son propos la fragilité de cette peinture flamande qu’il admire, les aplats des enluminures et surtout « ses possibilités de recouvrement, de transparence, de glacis. Sur les originaux, les effets sont si particuliers que l’éditeur a dû abandonner la classique quadri au profit de l’hexachromie. Plus personne ne fait ça. » Lui qui passe fluidement de la table à dessin à la table d’harmonie de sa guitare, de la ville aux falaises de craie, et dont les influences mèlent Charles Burns à Otto Dix, Moebius à Paul McCarthy, a consacré neuf mois — le temps d’une gestation — à peindre avant d’attaquer ses Trois fils.

François Landon