EMIL FERRIS

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres

Exposition du 22 septembre au 20 octobre 2018

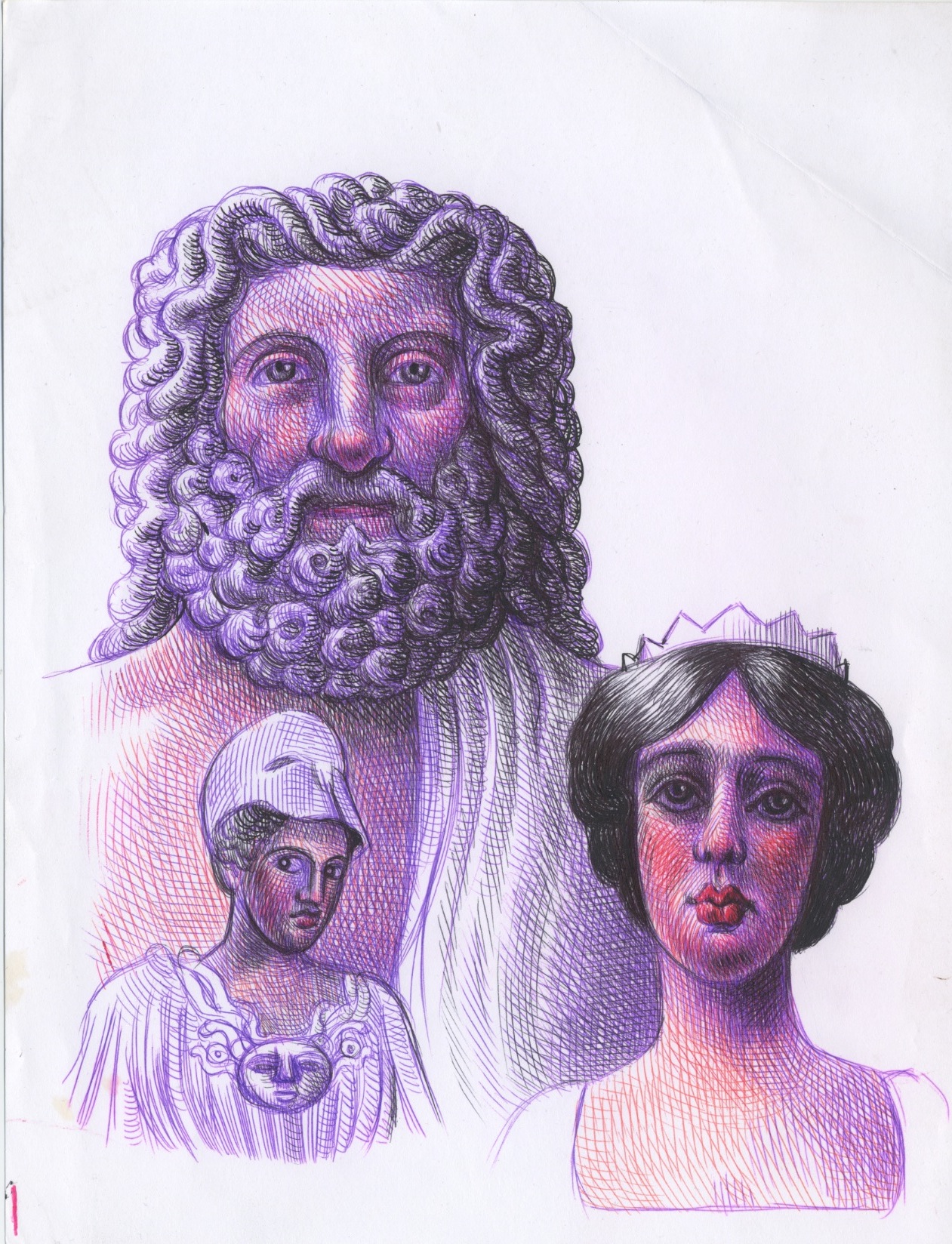

Un pur chef d’œuvre. Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est le premier roman graphique d’Emil Ferris, 56 ans. Cet époustouflant enchâssement d’histoires a pour support le journal dessiné d’une petite fille de dix ans – le livre que le lecteur tient entre ses mains. Vulnérable, différente, surdouée, artiste, Karen se nourrit d’impressionnisme, de comics, de série B, de peinture flamande, et surtout de monstres. Réalisés au stylo à bille, les dessins fins et puissants d’Emil Ferris manifestent tour à tour la force et la finesse des George Grosz, Otto Dix, Robert Crumb et Maurice Sendak.

La Galerie Martel a le privilège d’en présenter une large sélection dans le cadre d’une exposition exclusive, et de mettre en lumière le processus créatif de ce livre-univers unique. 1968. Karen Reyes a dix ans. Elle dessine le journal de sa vie quotidienne. Elle habite un immeuble pourri de Chicago avec sa mère et son grand frère Deeze – un gigolo gentil à gueule de Chicano, doublé d’un peintre doué, qui porte sur la poitrine le tatouage Born To Draw. Lui et Karen s’adorent. Il lui a appris à regarder et à dessiner. Mais le journal illustré de la pré-ado est traversé de visions lourdes : cauchemars bariolés tirés de couvertures de comics, et même hallucinations moites, dignes du Polanski de Répulsion.

Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (Monsieur Toussaint Louverture) – 2018

stylo à bille sur papier

C’est dans ce monde-là que Karen Reyes se réfugie. Si elle aime les monstres, c’est qu’eux ne la jugent pas. Du même sang que ses amis imaginaires, la petite fille se représente dans son journal avec des crocs et une mâchoire épaisse de loup-garou. Lorsqu’Anka, sa belle voisine, est retrouvée morte, Karen s’affuble d’un trench de détective privé et lance son enquête. Cette investigation est le premier fil d’une intrigue labyrinthique. Elle mènera Karen des émeutes de Chicago en 1968 aux bordels expressionnistes du Berlin des années 1920 et aux wagons de la Shoah. Cet emboîtement de récits se dévide sur 416 pages – et se poursuit au long d’un second tome, à paraître en français.

Ample et foisonnant, Moi, ce que j’aime, c’est les monstres est impossible à résumer. Comme le note Dominique Bordes, à la tête de Monsieur Toussaint Louverture, son éditeur français : « Lorsqu’on le feuillette, on croit à un carnet aux dessins jetés en désordre. À la lecture, le livre tient splendidement la route. » Le dessin joue un rôle majeur dans cette perfection : traits soignés ou lâchés, évoquant tour à tour la violence et la douceur, passant de la perfection classique à la vivacité du storyboard, cette palette de styles parfaitement adaptés guide le lecteur d’un registre à un autre, en lui laissant la gouverne de son imagination. Les géants du roman graphique ne s’y sont pas trompés. Chris Ware et Art Spiegelman ont applaudi la performance d’Emil Ferris.

Sa mise en harmonie de l’écrit et du dessin est exceptionnelle: « Elle va jusqu’à faire coïncider ses deux modes d’expression au niveau du détail, reprend Dominique Bordes. Ainsi, la représentation d’une goutte va voisiner avec le mot ‘larme’. La phrase ‘coupons par l’arrière-cour’ sera elle-même coupée. » Autant d’écueils résolus par la superbe traduction française. Autre trait du livre, l’art y vibre sans cesse : Karen décrypte au musée les tableaux des maîtres. Elle mêle les couleurs, les parfums et les sons, apprenant à « sentir le bleu ». Après le meurtre, « la palette de couleurs des gants en caoutchouc de maman et du sang d’Anka, combinée à l’odeur métallique », devient pour elle une toile de Magritte.

L’autobiographie tient forcément sa place dans un tel déluge de sensibilité. L’auteur n’a pas eu de grand frère pour l’initier à la beauté, mais ses parents étaient artistes. À dix ans, Emil en savait autant sur la peinture que Karen. Elle a eu elle-même une fille, qu’elle a élevée seule. Enfin, comme elle l’a déclaré au Guardian, « Enfant, je ne voulais pas être une femme. Devenir un monstre paraissait la meilleure solution. » Car ce roman de la prise d’âge, Emil Ferris le porte depuis toujours. En 2003, elle a publié une nouvelle intitulée Moi ce que j’aime, c’est les monstres par Karen Reyes. Après une grave maladie qui l’a privée temporairement de l’usage de sa main droite, elle s’est inscrite à une école d’art de Chicago. Elle a tenté de développer sa nouvelle en bande dessinée classique – le résultat ne lui convenait pas. Enfin, elle a trouvé son médium : le stylo-bille.

Elle a revu ses axes narratifs et repris ses dessins initiaux en y ménageant des points d’accrochage – un détail, un personnage à partir desquels elle pourrait faire diverger ou non ses intrigues. Elle scanne ses dessins. Lorsqu’elle compose ses planches, elle peut ainsi réduire ou augmenter chacun de leurs éléments ou les intervertir. Ce que cette exposition donne à voir, c’est donc une matière artistique brute, où l’artiste puise pour agencer les patchworks d’une œuvre dont on peut dire, à la suite de Claude Roy préfaçant Le Spleen de Paris de Baudelaire,

« Décidément, ce livre est un monstre: ni ceci, ni cela, ni le reste. Ou plus exactement: tout à la fois. »

François Landon