JOSÉ MUÑOZ

ALACK SINNER

Exposition du 24 janvier au 4 mars 2023

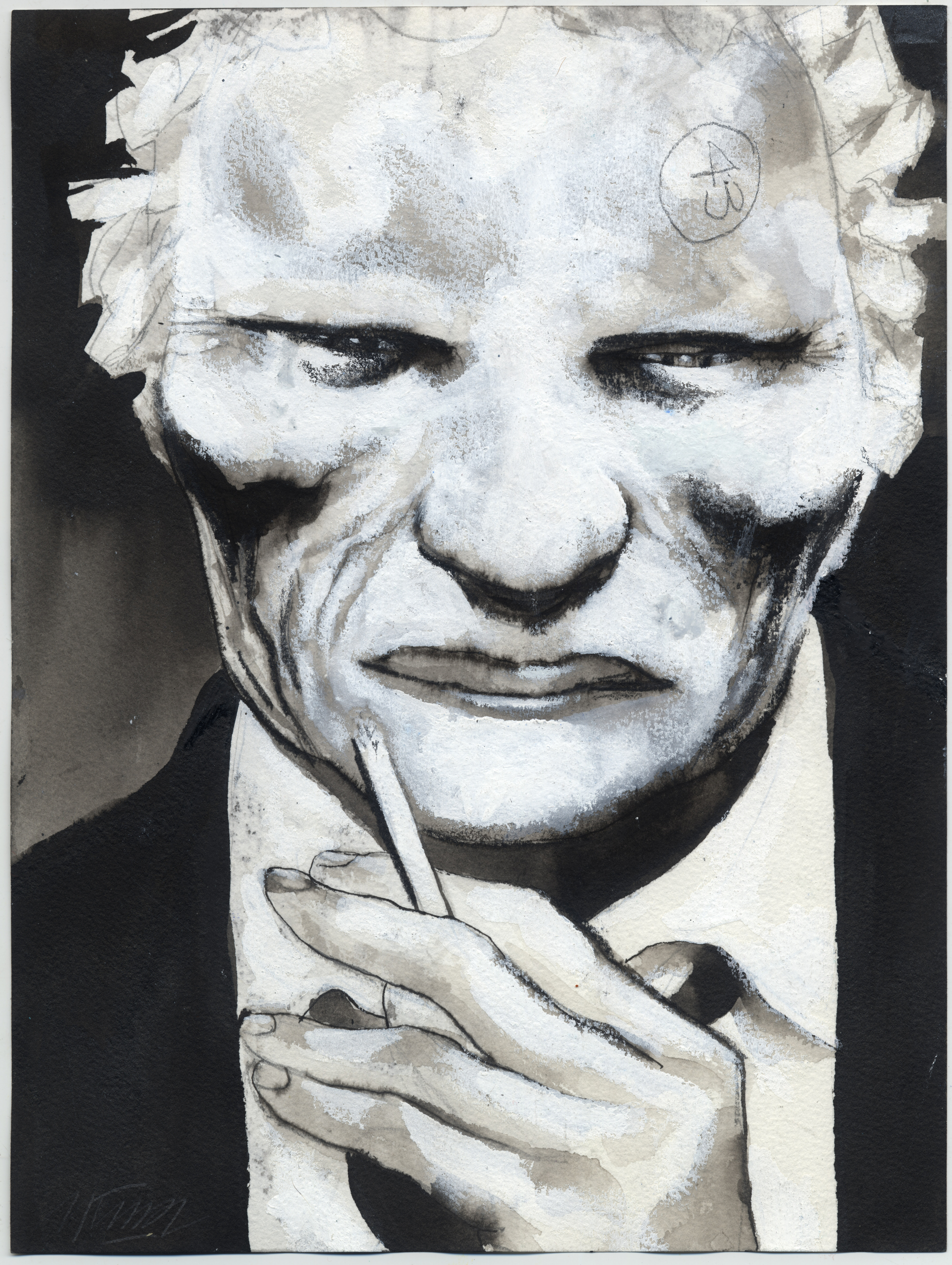

José Muñoz est un familier de la Galerie Martel. À partir du 24 janvier prochain, sa création la plus célèbre, le privé Alack Sinner, va faire trembler nos cimaises sous les flots d’encre noire de ses planches originales. L’occasion de redécouvrir un artiste comptant parmi les plus aboutis du dernier demi-siècle — et d’admirer du même coup ses créations récentes, à l’inspiration aussi surprenante que poétique. Les racines de José Muñoz ? L’Argentine, un père joueur d’échecs, une mère chanteuse de tangos…

Né près de Buenos Aires en 1942, le garçon suit les cours de sculpture, dessin et peinture d’Humberto Cerantonio, qui lui ouvre le cinéma, le théâtre de marionnettes et l’histoire de l’art. Surtout, il fréquente en cachette l’École Panaméricaine d’Art. Là officient deux princes qui le marqueront à jamais, Alberto Breccia et Hugo Pratt. Le premier, virtuose sombre et « artist’s artist » a formé Dave McKean, Lorenzo Mattotti, Frank Miller… Pas moins. Quant au deuxième, il engage Muñoz pour dessiner dans sa revue Misterix les aventures de Zero Galvàn, privé new-yorkais et préfiguration d’Alack Sinner. Ce dernier, ancien flic taciturne et ironique dont les pommettes saillantes attirent comme des aimants les directs et les crochets, naîtra en 1974 d’une rencontre en Catalogne entre José Muñoz et l’écrivain Carlos Sampayo — Argentins tous deux, et tous deux chassés de leur patrie par la dictature militaire. « Sampayo venait de la pub, il était à moitié détruit », raconte Muñoz.

`

« Moi, mon trait était devenu crade. Je me souviens d’être monté à Paris pour rencontrer Pratt… » Là, le maître vénitien lui rappelle la qualité perdue de son travail en noir et blanc, lorsqu’il publiait dans Misterix. Pratt remet Muñoz sur ses rails. Le noir et blanc, notre artiste le pousse à sa limite. Il lâche le trait jusqu’à l’abstraction afin de « faire danser les taches et leurs soupçons figuratifs », et de

« dompter les flots d’encre qui tombent sur le papier… » Car l’expression orale de José est aussi singulière que le dessin de Muñoz. Regardez le visage d’Alack Sinner : il demeure impassible et bluesy, sous les coups comme sous l’émotion amoureuse. C’est le seul.

Les autres acteurs de l’aventure, depuis la fragile et forte Sophie Milasewicz -—courts cheveux noirs, taches de rousseur, petits seins, nue sous son lourd manteau militaire — jusqu’aux simples quidams, portent tous une expression particulière, surréaliste, fellinienne. Cet univers, José Muñoz l’associe à l’expressionnisme, « celui de Hokusai, du Kandinsky des débuts, de Grosz, d’Ensor, jusqu’aux expressivités diurnes de Pratt et nocturnes de Breccia… » Y échappent deux figures surgies du passé policier de Sinner et inspirées physiquement des comics classiques d’avant guerre : le capitaine Demetrius, son ennemi, et Nick Martinez, son ami. Reste un autre personnage : New York City.

Avec ses jazzmen, ses Noirs à bonnets de marin que les flics pourchassent, ses marginaux violents et ses poubelles renversées, ses grands à-plats d’asphalte aussi noirs que le costard de Sinner où glissent sans bruit Cad’ et Mercury, ses héritières assassinées et ses patrons de presse véreux, la ville est à la fois le théâtre et la source des aventures du héros – cet « Hélas Pêcheur » en traduction littérale dont les yeux se pochent et dont les pommettes se couvrent de pansements au fil de planches où image et texte se relaient sans se bousculer. Car dans la tradition du genre, les loopings et les torsions de l’intrigue ne peuvent faire l’économie d’explications. Mais si le New York de Muñoz et Sampayo est aussi authentique, c’est qu’il s’agit d’une ville rêvée, truffée de références universelles : les deux auteurs n’ont mis les pieds entre l’Hudson et l’East River qu’en 1981, longtemps après avoir lancé en orbite leur héros et son univers.

En l’inversant à peine, nos sud-américains pourraient faire leur l’exergue dont Georges Arnaud a doté son extraordinaire roman Le salaire de la peur : « Que l’on ne cherche pas ici la véracité des faits. Le Guatemala, par exemple, n’existe pas. Je le sais, j’y ai vécu. » De la noirceur à la lumière, de NewYork à la Provence : de 2019 à 2022, une quinzaine d’années après avoir bouclé avec L’affaire USA les aventures d’Alack Sinner, José Muñoz a remis en scène les rêves de son propre passé. À dix ans, émerveillé, il avait découvert Vincent van Gogh et ses paysages du Midi. Dans les pages d’une encyclopédie, quatre repros en noir et blanc… Mais une pure expression de la nature, où le petit garçon voyait bouger les feuilles, sentait la brûlure du soleil, écoutait le bruissement de l’herbe. Les tourbillons dont le peintre ornait ses ciels le surprenaient-ils ? Sans doute pas.

Avant de se frotter à Breccia ou à Pratt, ce que le futur artiste avait devant lui, c’était « la porte des merveilles ». Ce livre magique, José l’a perdu. Ces dessins de Vincent qui l’avaient emballé, il ne les a jamais revus. Alors, pendant cette période de confinement propice à l’imagination, il a pris ses crayons aquarellables et son papier trempé d’eau. Il s’est mis en quête d’une nature de rêve évoquant celle de Van Gogh — sans pour autant copier celle-ci. Histoire, à quatre-vingt ans, de rompre avec cette société aussi sombre que pouvaient l’être New York dans son imagination de jeune Argentin, et à nouveau se perdre dans la lumière.

François Landon