LORENZO MATTOTTI

Guirlanda

Exposition du 17 mars au 13 mai 2017

Guirlanda, le dernier ouvrage de Mattotti – publié chez Casterman, avec la complicité scénaristique de Kramsky – retourne aux sources de son expression. Il illustre la part la plus secrète et la plus pure de son imagination. Il faut remonter aux dessins du livre Ligne fragile (1999), ou à la bande dessinée contemporaine et diaphane L’homme à la fenêtre (2003) pour déceler une parenté avec le monde fantasmatique des Guirs.

À partir du 17 mars, la Galerie Martel expose les planches originales de Guirlanda et leurs réinterprétations en grand format. Une façon de mesurer la distance entre deux visions indissolublement liées, comme l’explique Lorenzo Mattotti.

Comment avez-vous découvert la ligne fragile ? Pourquoi ce nom ?

Au début, je parlais de « ligne désarmée » parce que sa structure n’est pas contrôlée. Sa force demeure inoffensive. Elle chante faux, comme la voix du génial Robert Wyatt. Durant une période de tempête personnelle, j’avais rencontré un graveur toscan, Enzo Borgini. Lorsqu’il ne gravait pas, il dessinait sans cesse dans son carnet. Il m’a dit, « même si chaque dessin que tu fais te paraît ressembler au précédent, il en sera toujours différent. » Il m’a appris à dessiner pour moi-même, sans préméditation. J’ai poursuivi ce travail intérieur en menant mes projets. Et peu à peu, des relations se sont développées entre mes deux façons de dessiner. La ligne fragile est devenue une mine pour mon travail « officiel ». Lorsque je manquais d’idée pour ce dernier, je plongeais dans mes carnets. Quant au nom de « ligne fragile », c’est mon ami Jean-Louis Floch, lui-même virtuose de la ligne claire, qui l’a trouvé.

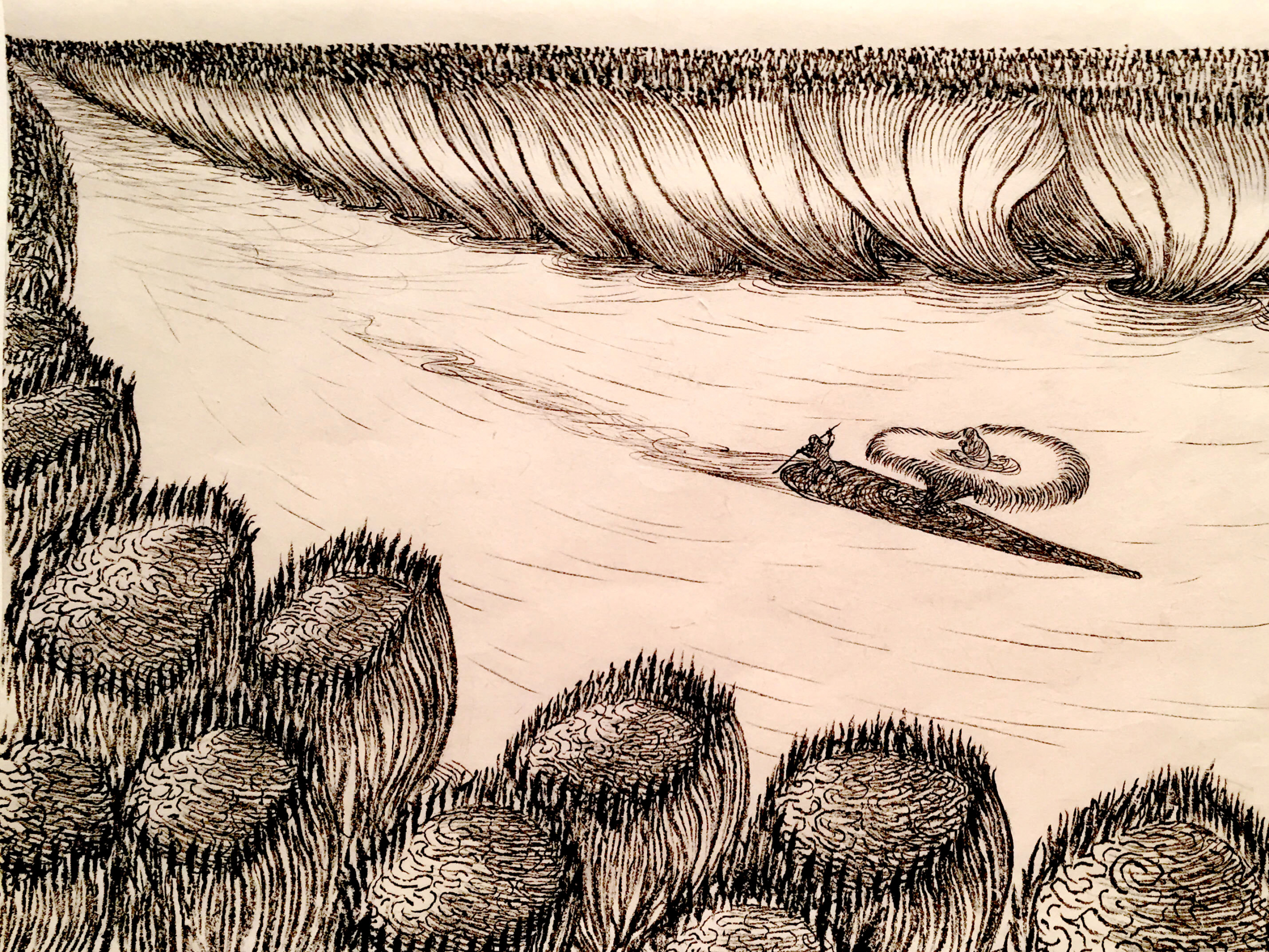

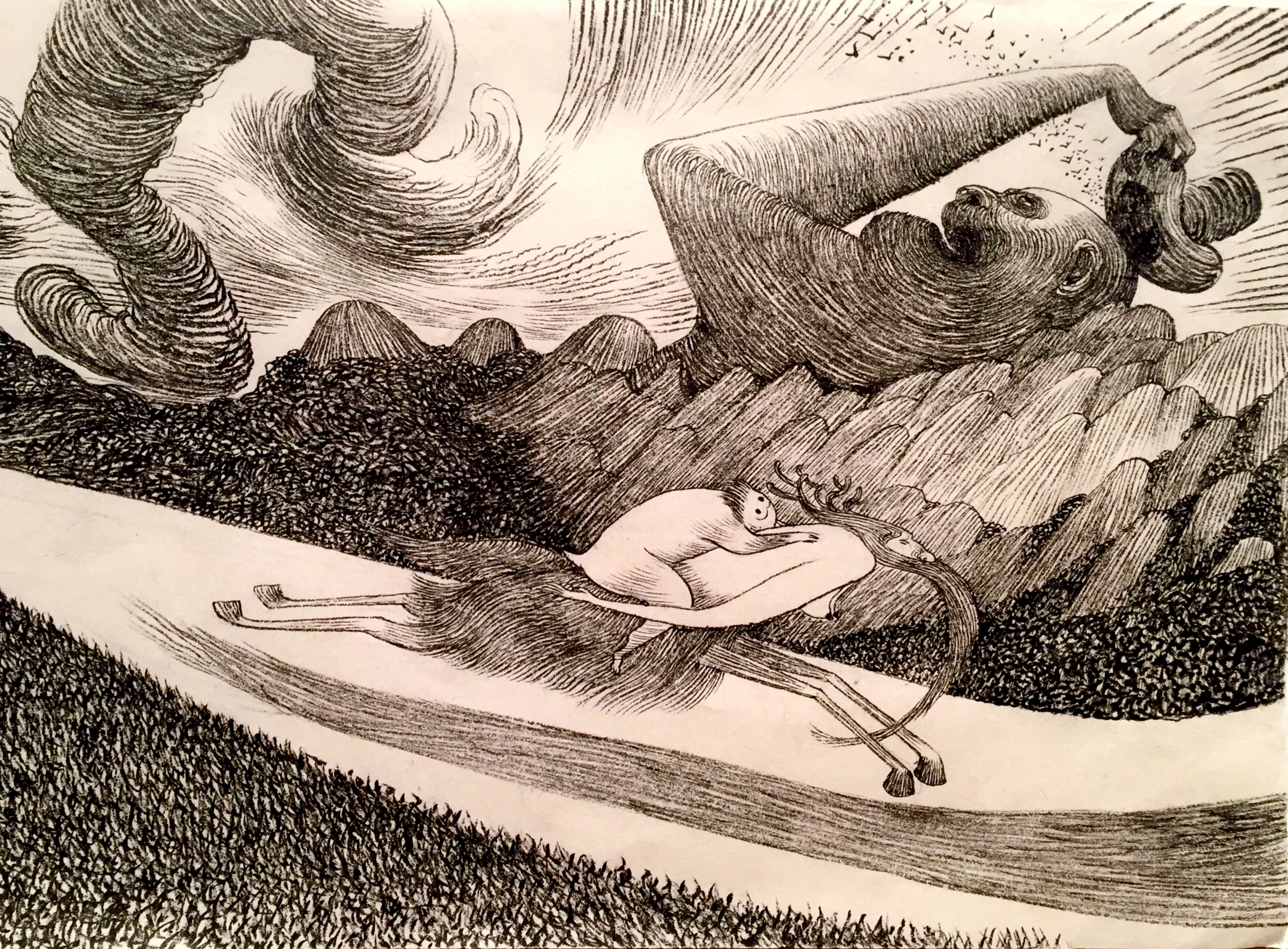

Guirlanda, 2016 – 2017

encre sur papier népalais

55 x 37

Comment est né Guirlanda, le pays des Guirs ?

Justement, dans mes carnets. Il ne pouvait venir que de là, du creuset de la ligne fragile. Des dessins de ce monde figurent en tête et en fin de l’album Guirlanda. Ils en sont les premiers visages. Je ne dis pas ébauches, car les aspects et les personnalités sont déjà là. Tout est fait à la plume – comme d’ailleurs la bande dessinée définitive – et le blanc de la page domine. La ligne fragile ne vise pas le croquis, car celui-ci a pour fonction de poser les bases d’un sujet. Ni même le « dessin de téléphone », qui répète des structures connues. Il s’agit d’un exercice conscient, où l’on ne sait pas ce que l’on est en train de tracer : on dessine un nez, par exemple, et on l’ignore. On est branché sur son imaginaire. La composition vient d’elle-même. Donc, en regardant mes premiers dessins de Guirs, j’ai pensé que leur univers pourrait être aussi léger et doux que celui des Moumines de Tove Jansson. J’en ai parlé à Kramsky : mais comment conserver ce caractère improvisé ? J’ai fait des essais, accumulé d’autres dessins que j’ai réduits ou agrandis à la photocopieuse pour les mettre en place. Fallait-il continuer à travailler sur les cahiers ? Découper leurs pages ? C’est pendant cette phase que le projet a perdu une part de sa fragilité pour devenir symphonique. Vu son ampleur – 384 pages ! – comment aurait-il pu en être autrement ?

Que vous a apporté ce travail ?

D’abord, le plaisir presque enfantin de l’amusement. Je voulais retrouver l’atmosphère ludique des bandes dessinées que je lisais à quinze ans, lorsque j’ai rencontré Kramsky. Ensemble, nous avons créé nos premières histoires. Le plaisir de se perdre dans un imaginaire au lieu de conduire un récit du point A au point B est unique. En dessinant Guirlanda, j’ai beaucoup pensé à Fred, à Forest, à Moebius. J’ai approché l’esprit de gens que j’admire, de Jérôme Bosch à Hayao Myiazaki en passant par Dino Buzzati… En laissant un personnage contempler le jeu des nuages avant de le replonger dans l’action, j’ai flirté avec le rythme du manga. Cet amusement que m’avaient procuré la plume et la planche de petit format, j’ai eu envie que le pinceau et le papier népalais me l’offrent à nouveau. Et les grandes recréations de Guirlanda réalisées pour l’exposition me l’ont procuré. J’y ai retrouvé des éléments de Venise, d’Angkor, des paysages du Vietnam ou de la Toscane, sans que ceux-ci parasitent la fragilité fondamentale. Car ce caractère presque enfantin de la création, je ne veux pas le perdre. Je ferai à coup sûr d’autres histoires empruntant à cette légèreté. J’ai déjà des idées. Mes carnets de ligne fragile sont à la fois une encyclopédie et le catalogue de mon plaisir.

Propos recueillis par François Landon