NINA BUNJEVAC

Bezimena

Exposition du 18 janvier au 9 mars 2019

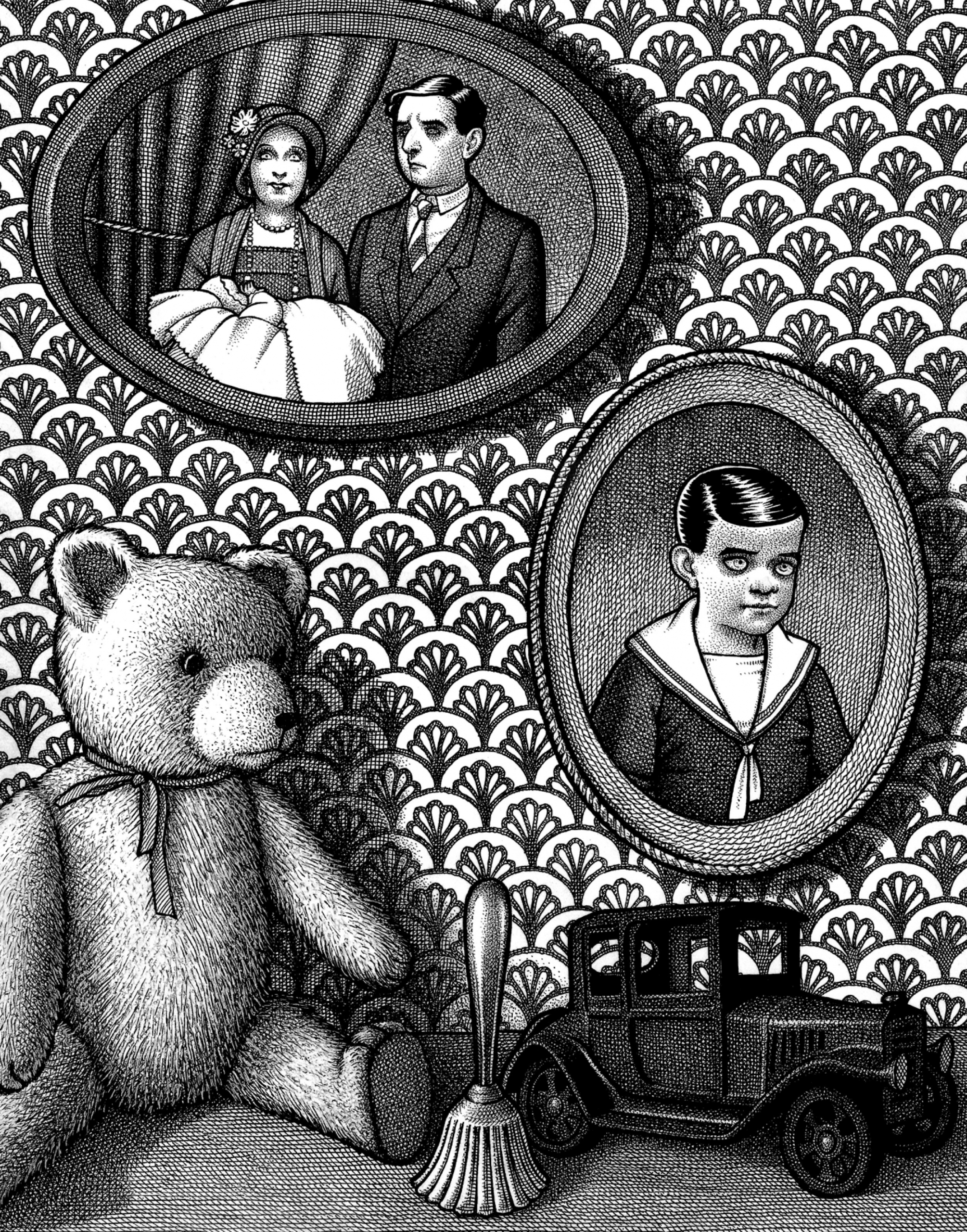

Bezimena est le troisième album de Nina Bunjevac, artiste canadienne d’origine serbe au style éblouissant. Après le féminisme corrosif de Heartless, après Fatherland et son roman familial éclaté, Bezimena explore l’érotisme, la pornographie – et plonge le lecteur dans leur face sombre. Ici, le dessin de Nina Bunjevac se surpasse, mêlant la rigueur hyperréaliste à la liberté poétique de la gravure.

Du 18 janvier au 9 mars 2019, la Galerie Martel présente les originaux virtuoses composant ce livre majeur. Une double page de Bezimena, c’est à gauche, un à-plat noir à peine criblé d’étoiles portant deux bulles laconiques. À droite, un unique dessin à la plume où les valeurs, au trait ou au point, font vibrer la lumière des blancs et la profondeur des noirs. On s’attarde sur ce dessin comme sur un tableau : c’est ce qu’a voulu l’artiste. On repart en arrière vers une image particulière, comme on retourne sur ses pas dans un musée. Mais le récit pousse en avant. Les bulles brèves sur fond noir rythment les images comme les cartons d’un film expressionniste. L’action muette, moite, inéluctable, est celle d’un pur récit noir.

Untitled

1980

encre sur papier

28 x 35,5 cm

Nina Bunjevac le dit : elle écrit avec ce qu’elle vit. Elle est née à Toronto de parents serbes originaires de Croatie. C’est en Croatie que, toute petite, elle part vivre avec sa sœur et sa mère : celle-ci veut protéger ses enfants car son mari Peter est un activiste très impliqué dans les cercles nationalistes serbes du Canada. Peter, qui a exigé de garder avec lui leur fils ainé, se fera accidentellement sauter avec une bombe artisanale. Nina retrouvera Toronto à seize ans. Tel est le sujet de son Fatherland : un récit-enquête sur la construction puis l’écartèlement d’une famille et d’un pays, la Yougoslavie. Plus tôt, en 2012, elle avait publié Heartless, sept histoires caustiques de femmes en butte à la violence masculine, mêlant choses vues, vécues, imaginées. Deux jalons d’un chemin graphique ardu. Car si Nina adorait la bande dessinée, celle-ci n’était pas enseignée dans les écoles d’art yougoslaves.

Elle s’est donc dirigée vers le graphisme. Retournant à Toronto, elle a peint, créé des installations, enseigné, dessiné pour des fanzines. En 2011, elle a décidé de se consacrer à l’illustration et à la bande dessinée – choix dont la découverte de RAW a été le déclencheur. Les influences graphiques qu’elle se reconnaît sont peu nombreuses :

« Basil Wolverton, Drew Friedman et Charles Burns. Le reste vient de l’art, de la littérature, du cinéma. » Et Virgil Finlay, son frère américain en pointillisme, ce maître de l’illustration fantastique des années trente à soixante ? « Je ne l’ai découvert que bien plus tard. » Nina Bunjevac ne laisse percer aucune influence dans Bezimena.

Cadre de cette histoire ? Les années 1920 du siècle dernier. Une ville à l’architecture de Mitteleuropa – mais où affiches et enseignes sont en anglais. Dans sa classe, le jeune Benny est fasciné par une camarade, la jolie Becky. Il la reluque en se caressant sous son pupitre. Découvert, il est renvoyé. Plus tard, factotum au zoo de la ville, il peut satisfaire sa passion solitaire en matant les visiteuses. Jusqu’au jour où il retrouve Becky, avec sa femme de chambre et une amie. Benny sait qu’il ne doit pas « laisser ses pensées sortir de sa tête. » Entendez que s’il tente de posséder ces trois femmes qui l’obsèdent, il deviendra incontrôlable…

Le tumulte intérieur du personnage évoque Catherine Deneuve dans Répulsion, Anthony Perkins au dernier plan de Psychose – à un détail près : sous la plume de Nina Bunjevac, les chairs, les dessous, les postures, font grimper l’émoi, positif ou négatif, du lecteur et de la lectrice. Pour eux, le dénouement fera l’effet d’un électrochoc. Est-on dans un rêve ? Dans un conte moral ? Dans un mythe cyclique, comme le suggèrent le prologue et l’épilogue de l’aventure ? Nina Bunjevac s’est nourrie des écrits de C.G. Jung. Bezimena s’inspire d’un propos d’Alan Watts, où le philosophe américain cite une parabole zen.

Mais la vraie clé de ce récit se trouve en fin d’ouvrage, sous la forme d’une brève note autobiographique. Elle éclaire pourquoi Nina Bunjevac s’est glissée dans la tête du pauvre Benny qui pourrait s’écrier, comme Peter Lorre à la fin de M le Maudit : « Quand je fais ça, je ne sais plus rien… Ensuite je me retrouve devant une affiche et je lis ce que j’ai fait, alors je me questionne : J’ai fait cela ? »

François Landon